Deux atlas interactifs étaient à l’honneur pendant la semaine de la biodiversité du Grand Est. Ils ont fait l’objet de deux des cinq conférences organisées par l’Observatoire Grand Est de la biodiversité fin mai. Grâce à eux, les porteurs de projets privés ou publics détermineront avec plus de facilité les endroits où construire et restaurer, dans le cadre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

Quels sont ces outils ?

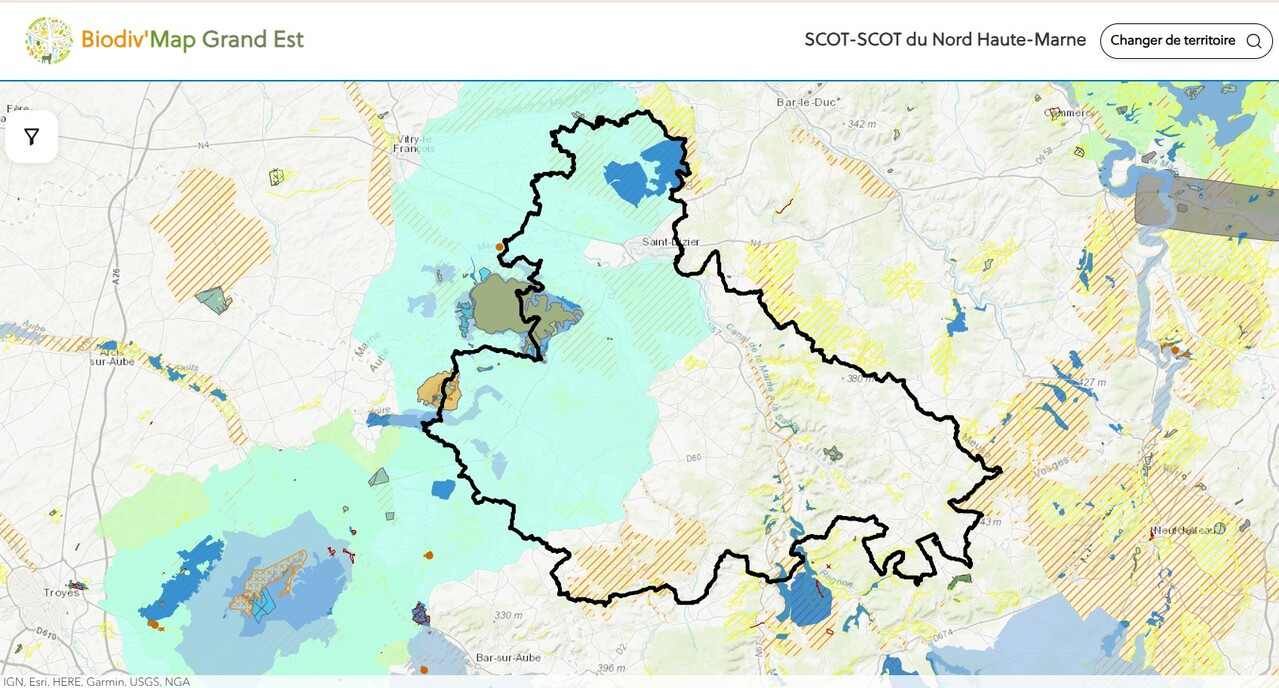

L’atlas interactif Biodiv’Map Grand Est

Mieux agir en faveur de la biodiversité

Comment favoriser le passage à l’action des acteurs du Grand Est ? En proposant une application qui centralise l’ensemble des ressources sur le territoire et qui renseigne avec précision à l’échelle locale. Léa Douillard-Miroux, chargée de mission de la région, nous montre le fonctionnement de Biodiv’Map Grand Est. Cette cartographie a vu le jour dans le cadre du projet LIFE Biodiv’Est dont l’une des priorités est le partage des connaissances sur la biodiversité régionale.

Identifier les enjeux environnementaux

Un exemple. Vous souhaitez connaître la nature des sites d’une commune pour savoir où privilégier l’implantation de votre industrie agro-alimentaire ? Vous êtes en quête du lieu idéal pour minimiser les nuisances sur l’environnement naturel ? Avec une recherche par le nom de la localité, vous accédez à la carte détaillée sur les différents espaces naturels, dont les zones spéciales de conservation, les parcs naturels, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique… Vous obtenez des analyses précises et une synthèse des informations disponibles. Vous identifiez ainsi les types de paysages auxquels appartient la commune et la répartition des différents milieux naturels ou semi-naturels sur son territoire. En outre, vous repérez les emplacements des haies et des vergers, et leur évolution au cours de la décennie précédente.

Trouver des interlocuteurs et s’inspirer

Atout important de la base de données : la synthèse, appelée « mini-portrait », répertorie l’ensemble des organismes à contacter pour nous accompagner. Elle donne à voir aussi les projets terminés ou en cours, qui constituent autant d’exemples et de sources d’inspiration.

Attention toutefois : la raison d’être de cette base est purement informative. Sa consultation ne dispense en rien de mener les études environnementales obligatoires dans certains projets.

Garantir un service efficace

Le gage de fiabilité de Biodiv’Map ? Elle est connectée aux données nationales et se remet donc à jour de manière automatique. Par ailleurs, les différents acteurs de la biodiversité qui témoignent sur leurs actions sont tenus de réactualiser leurs fiches projets. Et notre avis, récolté au moyen d’un sondage, importe aussi pour faire évoluer la plateforme, afin qu’elle réponde au mieux aux attentes des utilisateurs. Alors, vous êtes prêt à tester l’outil ? Un tutoriel est disponible sur la plateforme.

Une cartographie en ligne pour préserver les zones humides régionales

Importance de ces milieux naturels

Autre application qui va aiguiser notre regard sur l’environnement proche : une carte interactive sur les zones humides du Grand Est. C’est Delphine Spitz qui nous en parle. Elle est chargée de mission eau et zones humides de la DREAL Grand Est, c’est-à-dire la Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et le logement. Elle nous le rappelle : 40 % des animaux ou végétaux habitent dans les zones humides ou s’y reproduisent. Et les services écosystémiques qu’elles nous rendent aussi bien en termes de régulation des inondations que de puits de carbone et de réserves en eau sont immenses. Pourtant, la France en a détruit 80 % depuis le XVIIIe siècle. La protection de celles qui restent voire la restauration d’anciennes entre donc au cœur des plans d’urbanisme et des mesures compensatoires.

Utilité de la cartographie des zones humides du Grand Est

Les objectifs de cette carte sont multiples :

1. Définir les besoins d’inventaires complémentaires, car il reste encore 50 % des zones humides à identifier dans la région ;

2. Connaître les secteurs qui ont besoin d’être restaurés et préservés ;

3. Choisir ceux ouverts à l’urbanisation dans le cadre des plans locaux d’urbanisme. Dans le cas contraire, des sanctions juridiques s’appliquent. Il peut arriver qu’une localité soit entourée de zones humides et que la collectivité soit obligée de construire en respectant des mesures compensatoires. Les inventaires vont lui permettre de détecter le secteur à privilégier pour créer un site naturel de compensation, restauration et renaturation.

4. Accompagner les maîtres d’ouvrages et les services de l’Etat à déterminer s’il y a un risque d’impact sur les zones humides.

Amélioration de l’outil

Cette carte, non réglementaire, a pour vocation à informer et alerter. Elle est en cours d’élaboration et dépend de l’avancée des inventaires régionaux. En cliquant sur la zone humide qui vous intéresse, vous téléchargez une fiche avec le nom de l’étude, son maître d’ouvrage, la date, la localisation précise. Si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées sur la nature de la zone humide et sa composition, c’est à Delphine Spitz qu’il faut adresser la demande ou au porteur de projet de l’inventaire. Elle nous précise qu’à terme la DREAL les rendra disponibles en libre-service.

Avec ces deux cartographies, la démocratisation et la centralisation de l’accès aux ressources se révèlent un vecteur prometteur de préservation. Et une autre carte interactive sur la biodiversité régionale se prépare : le Conservatoire des espaces naturels met au point un atlas dynamique sur les espèces exotiques envahissantes du Grand Est. Il sera fonctionnel dès fin 2025. Pour en savoir plus, lisez mon article sur la conférence « Espèces exotiques envahissantes : quelles priorités en Grand Est ? »

Vous pourrez également bientôt visionner l’ensemble des webinaires de l’Observatoire Grand Est de la biodiversité sur sa plateforme.

Et vous ? Vous avez mis en œuvre la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » lors d’un projet d’aménagement ? Je vous aide à en faire part dans vos communications.